材質– category –

-

POMの耐熱温度とは?連続使用限界・変形リスク・設計時の注意点を完全解説

POM(ポリアセタール)は、機械部品や摺動部品で広く使用されるエンジニアリングプラスチックです。その中でもPOM 耐熱温度は、材料選定時に必ず確認すべき重要な指標です。耐摩耗性や寸法安定性に優れる一方、温度条件を誤ると変形・強度低下・寿命短縮と... -

ポリアミドとナイロンは何が違うのか?材料選定で迷わないための本質的な理解

ポリアミド ナイロン 違いというキーワードで検索する人の多くは、「別の素材なのか」「用途で使い分ける必要があるのか」「図面や仕様書ではどちらを使うべきか」といった実務的な疑問を抱えています。結論から言えば、ポリアミドとナイロンは化学的には... -

なぜプラスチックは黄ばむのか?原因・仕組み・防止策まで体系的に理解する完全ガイド

日常生活や工業製品の中で使われているプラスチック 黄ばみは、多くの人が一度は直面する劣化現象です。透明だったカバーがいつの間にか黄色く変色し、見た目だけでなく製品価値や安全性にも影響を及ぼします。なぜプラスチックは黄ばむのか、元に戻せるの... -

PC素材とは何か?特性・用途・他樹脂との違いを理解する完全ガイド

PC素材とは、ポリカーボネート(Polycarbonate)の略称で、透明性・耐衝撃性・耐熱性を高い次元で兼ね備えたエンジニアリングプラスチックです。 「PC素材とは何か」と検索するユーザーの多くは、アクリルやABSとの違い、どんな場面で使うべき材料なのか、... -

ポリアセタール(POM)とは何か?特徴・用途・注意点を体系的に理解する完全ガイド

ポリアセタール(POM)とは、精密機械部品や摺動部品で広く使用されている代表的なエンジニアリングプラスチックです。検索する多くのユーザーは、「どんな性質を持つ材料なのか」「なぜ金属の代替として使われるのか」「ナイロンなど他樹脂との違いは何か... -

POMの吸水性とは?特徴と設計・加工での注意点を完全解説

POMの吸水性とは?特徴と設計・加工での注意点を完全解説 POM(ポリアセタール)は、機械部品や精密パーツに幅広く用いられるエンジニアリングプラスチックで、特に吸水性が低いことが大きな特徴です。本記事では、POMの吸水性の基本特性、寸法変化への影... -

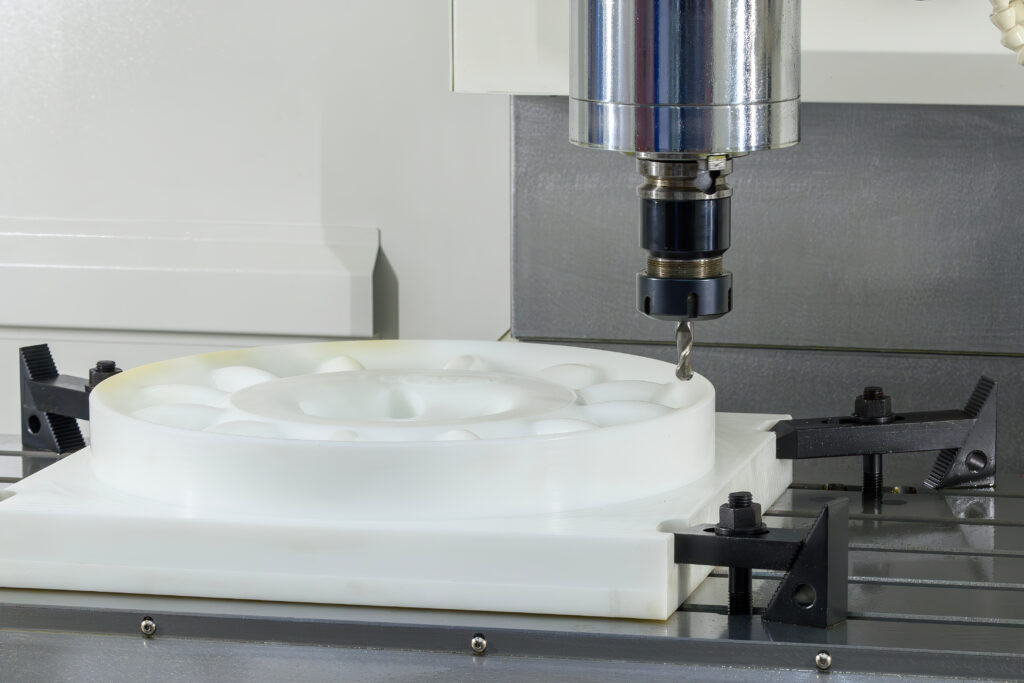

フライスカッターの種類と選び方:加工精度と用途別の完全ガイド

フライスカッターの種類と選び方:加工精度と用途別の完全ガイド フライス加工で効率と精度を最大化するためには、フライスカッターの種類と特徴を理解し、加工物や目的に応じて最適なカッターを選ぶことが不可欠です。本記事では、基本カッターから特殊カ... -

ミーリングチャックとは何か?種類・選び方・活用法の完全ガイド

ミーリングチャックとは何か?種類・選び方・活用法の完全ガイド フライス加工での精密加工を成功させるためには、ワークをしっかり固定できるミーリングチャックの選定と活用が不可欠です。本記事では、ミーリングチャックの基本構造から種類、選び方のポ... -

フライス加工でのビビりの原因と対策徹底ガイド:精密加工で失敗しない完全マニュアル

フライス加工でのビビりの原因と対策徹底ガイド:精密加工で失敗しない完全マニュアル フライス加工におけるビビりは、加工精度や工具寿命に大きく影響する現象です。特に高精度部品や硬材の加工では、わずかな振動でも表面粗さの悪化や寸法誤差を引き起こ... -

ポリアセタール樹脂の劣化を防ぐポイント徹底解説:長寿命設計の完全ガイド

ポリアセタール樹脂の劣化を防ぐポイント徹底解説:長寿命設計の完全ガイド ポリアセタール樹脂(POM)は高剛性・耐摩耗性に優れ、歯車や軸受、精密機械部品など幅広く使用されます。しかし、使用環境や加工条件によっては劣化が進み、性能低下や寿命短縮...